Феномен «Скороходовского рабочего»

(отрывки из книги «Особые обстоятельства»)

Проезжая мимо старинных корпусов «Скорохода» на Московском проспекте, неизменно чувствую горечь. Какая кипела здесь жизнь! И неотрывна от нее была жизнь «Скороходовского рабочего», многотиражной газеты трудового коллектива. Что такое хорошая газета? Хорошая – значит умная, интересная, серьезная. Честно говорит с читателем и пользуется его доверием. Обращается не только к уму, но и к сердцу. Только где же такие газеты?

На это я скажу: если журналисты понимают, чего хотят, то время от времени им удается сделать номер, которым можно гордиться. Иногда чаще, иногда реже. Для этого недостаточно собрать вместе сильных журналистов. Нужен, кроме того, эффект магнита. Попробуйте поднести магнит к железной стружке. Все частицы металла повернуться, образуя красивые силовые линии. Уберите магнит – и опять перед вами кучка железных опилок.

В «Скороходовском рабочем» эффект магнита обеспечила Магда Алексеева. Превратив обычную заводскую многотиражку в четырехполосную ежедневную газету, она изменила не только ее объем, но и лицо. Исходное требование: газета должна быть интересной, а со временем и нужной людям.

В обновленную редакцию я пришла через полгода. Уже закончилось обсуждение принципов работы. Они открывались мне постепенно. И уходили опасения, что заводская газета неминуемо приведет к потере профессионализма.

Какие непохожие люди собрались в «Скороходовском рабочем»! Заговорили, кто как попал в редакцию.

– Меня Магда приняла потому, что я родился в Солотче, – говорит Михаил Отрадин. Все смеются, и Магда тоже.

Она внимательно присматривалась к каждому претенденту. Конечно, хотелось бы, чтобы человек имел опыт журналистской работы. Но ей симпатичны спокойное достоинство и явно ощущаемая высота нравственной планки в том, кто еще ни строки для газеты не написал. А с другой стороны, неприятна нагловатая самоуверенность вполне умелого журналиста. Она верит своему ощущению и принимает в газету студентов-заочников Славу Недошивина и Юру Николаева. И, поколебавшись, отказывает тому, кого называют надеждой советской литературы.

Галина Зяблова здесь в почетной ссылке из «Смены». По распоряжению секретаря обкома КПСС имя ее, лучшей журналистки Ленинграда, убирают из большой прессы. Галя – жена Михаила Балцвиника, который причастен к хождению самиздатовской книги о тоталитарном характере нашего социалистического государства.

Я попала в коллектив по Галиной протекции.

Магда родилась, наверное, чтобы быть редактором. Ей интересно с самого начала и самостоятельно создавать газету. Выстраивать ее политику, разрабатывать план, придумывать рубрики. Она молодой редактор (и вообще молода). Несмотря на это, человек удивительно состоявшийся. Это означает, что в жизни определила нечто главное и твердо стоит на нем. Человека состоявшегося не собьют с пути ни модные поветрия, ни соблазны, ни посулы. Вероятно, в этом притягательность таких людей. Мессианства здесь нет. Да и говорит Магда немного, больше слушает собеседников.

Михаила Отрадина она, конечно, приняла не за то, что местом рождения в его паспорте значится Солотча. Хотя место это, описанное Паустовским, ей симпатично. Просто в поисках работы пришел в редакцию человек скромный и интеллигентный. Филолог. Нет, в журналистике себя не проявил. Скоро он станет центром притяжения в коллективе. Трудно сказать, в чем заключается излучение его личности. Абсолютное дружелюбие и деликатность его заставляют вспомнить о Чехове. В старину было выражение «благородство понятий». Это как раз о нем. Если Магда была мозгом редакции, то Миша Отрадин тем, что удобнее всего назвать душой коллектива. В его присутствии почему-то казалось, что мир устроен разумно…

Каргополь, 1970 г.

К филологии он потом вернется. Сегодня Михаил Васильевич Отрадин – профессор на кафедре русской литературы в университете. «Скороходовский рабочий», впрочем, останется тем заветным отрезком жизни, когда были востребованы и проявились лучшие свойства души – его и тех, кто рядом.

Как отличается негромкий юмор Миши Отрадина от юмора Аркадия Спички. В нем что-то от Санчо Пансы и одновременно от ребенка. Он открыт и простодушен. Профессиональные юмористы в жизни часто бывают мрачными и даже желчными, словно боятся зря расплескать юмор. Аркадий тратит свой дар смешного щедро, каждую минуту жизни. Взрывы смеха сопровождают его реплики, неожиданные комментарии всяких событий. Его фельетоны искрометны. Он пишет их легко, словно шутя.

Мы собрались на Финляндском вокзале, чтобы ехать в Ушково к Магде на дачу. Жаркий июль, суббота. Люди бегут по платформе. Поезд вот-вот тронется. Высунувшись из окна, Аркадий кричит:

– Граждане, этот вагон не отапливается!

Не вдумываясь в смысл сообщения, ошалевшие от жары и спешки граждане торопятся к следующему вагону.

Шутка пропитала атмосферу «Скороходовского рабочего». Стоило встретиться двоим-троим, и она уже порхала над головами. Начинал Аркадий, подхватывал и развивал Леонид Левинский, и, как воздушный шарик, отправлял ее дальше. В этой атмосфере легко работалось, легко дышалось. Кажется, позднее такого больше не было ни у кого.

А при всем том мы много работали. Ежедневная четырехполоска была прожорливой. В ее глотку надо было бросать и бросать пищу. Требовалась и черная работа – ежедневная информация, где что произошло. Но была и работа более интересная. Мне, например, нравилось изучать письма.

Они появляются, если газете доверяют.

Ходячее представление о людях нашей профессии всегда отличалось однообразием. Если в книге действует журналист, то он, как правило, настырный пролаза. В нынешние времена, когда расцвела желтая пресса, реальность стала приближаться к этому старому штампу. Заголовки кричат о событиях, которые можно увидеть только в замочную скважину. Беря интервью, любят оглушить собеседника наглым вопросом (а после того, как он в бешенстве бросит бранное слово, обращаются с иском в суд). Не все могут, как Ирина Мирошниченко, презрительно отвечать: «Без комментариев».

Журналистикой это явление назвать не могу. Не придумано для него еще слово.

В «Скороходовском рабочем» всем сотрудникам раздали анкеты. Для сектора печати обком КПСС мы отвечали на многочисленные вопросы. Один них был о том, что мы считаем главным для журналиста. На выбор предлагались оперативность, способность раздобыть сенсацию и многое другое. Интеллигентности в перечислении нужных для журналиста качеств не было. Между тем это слово нередко произносилось на наших летучках. Оно означало планку, к которой нужно стремиться. В этом смысле образцом для всех советских газетчиков того времени были «Известия». Широта кругозора, точка отсчета, с которой оценивались явления и факты, даже интонация. Конечно, прямых параллелей никто не проводил. И все же, все же. Каждый, в силу своих возможностей старался быть на уровне, пусть не литературного блеска, но журналистского и человеческого достоинства.

…Слава Недошивин приносил в газету хорошие интервью. Нестандартные ответы, свежие мысли.

– Как ты находишь таких собеседников?

– Иду по цеху, смотрю на людей. Я верю, что лицо выражает человека.

Наверное, дело еще и в другом. Когда подходит к тебе симпатичный юноша и, немного стесняясь, просит ответить на несколько вопросов -а они умны и точны, – хочется подумать и ответить серьезно. Для судьбы интервью важна личность того, кто спрашивает.

Много позднее, когда Вячеслав Недошивин стал приезжать из Москвы на встречи бывших скороходовцев, мы узнали занятную историю его взаимоотношений с одним из практикантов «Смены». В редакцию постоянно присылали учащихся Комсомольской школы. Из них готовили редакторов молодежных газет. Кроме идеологической подкованности от них требовалось умение «писать заметки». С этим было плохо. Вот такого практиканта Слава терпеливо учил азам журналистики.

А потом в «Смену» прислали нового редактора. Им был тот скромный практикант Геннадий Селезнев. Он оказался человеком, который не выносит свидетелей своей беспомощности. Методично и мелко он преследовал своего учителя. У любого начальника всегда достаточно способов уколоть подчиненного. Недошивин ушел в «Комсомольскую правду». Очень скоро Селезнева перевели туда. Все повторилось. Слава перешел в «Правду». И что же? Прошло немного времени, и Селезнев становится ее редактором.

К счастью, в Думе оказался лишь один из них.

Интересна была работа В. Недошивина, сделанная на одном из каналов Петербургского телевидения, – адреса поэтов Серебряного века. Мы видели старинные дома (не на всех были мемориальные доски), в которых жили Ахматова, Гумилев, Гиппиус. В хорошей, негромкой тональности шел рассказ о человеческих взаимоотношениях, подробностях быта. Видно было, какой огромный материал лег в основу цикла. А потом все это было переработано для книги – ее бы каждому преподавателю русской литературы! Держа книгу в руках, я порадовалась еще одному ее достоинству – этической точности.

Передачи шли по каналу, которым руководит Юрий Николаев. Во времена «Скороходовского рабочего» он – всеобщий баловень и любимец. Когда мы собирались, он любил играть роль важного партийного функционера. Ему подыгрывали, подбрасывая реплики на тему: «Ну, вы все еще насидитесь у меня в приемной»….

Галина Зяблова была в редакции ответственным секретарем. Кроме того, она выводила наших читателей за пределы обувного объединения в большой мир ленинградского искусства, интересно рассказывая о театральных премьерах, выставках. Ничего нового в мире большого искусства она не пропускала. Для редакции это был вопрос принципиальный. Рабочие, инженеры, художники «Скорохода» – жители Ленинграда. Значит должны приобщаться ко всему значительному в его культуре.

Однажды рано утром в редакции зазвонил телефон.

– Это Юрский…

– Да ладно вам разыгрывать, – машинистка Галя Недошивина (она была одна в редакции) положила трубку.

Телефон вновь зазвонил.

– Это правда Юрский. Можно поговорить с Зябловой?

Оказывается, недавно, в день рождения М. А. Булгакова Сергей Юрский выступил в одном из дворцов культуры с отрывками из его произведений. Галя Зяблова была на концерте и ярко рассказала о нем в газете. И вот артист звонит в редакцию, чтобы сказать: по его мнению, «Скороходовский рабочий» спас честь ленинградской журналистики, вспомнив о Булгакове в день его рождения.

С. Юрского пригласили в редакцию. Он пришел, и разговор с ним продолжался несколько часов. О чем? Помнится, он рассказывал о знакомстве с Еленой Сергеевной Булгаковой – оно произошло в Чехословакии. Когда позднее в Москве он по ее приглашению вместе с женой пришел к ней в гости, они увидели в подъезде гроб. Елена Сергеевна скончалась…

С гостями редакции – а их привозили к нам часто – быстро устанавливались неформальные отношения. Всегда находились точки соприкосновения. Так было с журналистами из Чехословакии (не помню, до или после вторжения). Гостям явно импонировало, что здесь не «делают лица».

Юрский (в центре), Леонид Левинский, Магда Алексеева, Юрий Николаев

Приехала из Москвы группа фельетонистов. Их было человек пять из разных газет, все с громкими именами. Среди них Э. Пархомовский из «Известий». Люди бывалые. В глазах у них читалось скептическое «ну-ну, покажите нам эту хваленую многотиражку». Быстро они осмотрелись в наших двух комнатах, где постоянно кто-то приходит, кто-то уходит, а кто-то пишет, не обращая внимания на происходящее. Увидели номера газет, охватили взглядом и темы, и рубрики, и заголовки. Заглянули в месячный планчик Аркадия Спички, пришпиленный над его столом. Кроме немалого количества рутинных тем, какого-то рейда, там значился еженедельный фельетон. Это произвело впечатление. Гость уважительно присвистнул.

Мэтры поместились за столом. Подошли те из нас, кто был свободен. Разговор в своей обычной манере легкой шутливости начал Леня Левинский. Немедленно поддержал его Аркадий. Оживились и гости. Смешные реплики полетели со всех сторон.

– Ну и ребята! – воскликнул один из гостей.

Они уехали, увозя с собой фельетон Аркадия Спички. Его напечатали «Известия» в сопровождения очерка Э. Пархомовского о газете ленинградских обувщиков.

Мне хочется рассказать обо всех, кто работал в то время. О Галине Глуховой, всегда оживленной, улыбающейся, красиво причесанной, со вкусом одетой. Где бы она ни появлялась, все головы поворачивались в ее сторону. Она писала очерки о людях, вела полосу для детей «Скороходик». Искренне радовалась чужим успехам.

Елена Вишневецкая, приехав из Омска, легко стала своей в коллективе. От нее веяло человеческой надежностью. И писала она глубоко и точно.

Володя Бейдер – смешливый юноша, уже тогда много обещавший в журналистике. Сегодня он известный в Израиле публицист. Пишет в русской газете. Что-то из острых его материалов я читала в «Невском времени».

Помню, он поделился со мной тревогой. Маленькая дочка плачет от какой-то боли. Врач не понимает, в чем дело. У меня в блокноте был адрес удивительной подвижницы. Я собиралась по просьбе старейшей ленинградской журналистки С. Драбкиной писать очерк в ее защиту. Уже немолодая женщина, педиатр, она берет такси, чтобы скорее попасть к больному ребенку. Но главный врач поликлиники намеревается отправить ее на пенсию…Адрес я тут же дала Володе. На следующий день спрашиваю: нашел? Нашел. И она объяснила ему, что работает в поликлинике Академии наук, лечит детишек, чьи родители трудятся в академических институтах. К ним и ездит на такси… Посмотреть чужого ребенка не может.

Мы с Володей посмотрели друг на друга и усмехнулись. Писать о подвижнице мне расхотелось.

Наталья Жукова – она тоже заочно училась в университете – талантливая художница, убежденная, тем не менее, что ее дело – журналистика. Она вносила особую ноту в наше существование, делая превосходные и очень смешные зарисовки с подписями на темы внутриредакционной жизни. В то время она была увлечена работой с пенопластом. Вырезала из него удивительные настенные украшения. Покрывала темперой. Было в них что-то искрящееся и радостное. Похожие на майолику, керамику, бронзу – на что угодно, только не на пенопласт, – они в изобилии висели на стенах редакции и в наших домах.

Однажды зашел в редакцию сотрудник милиции. Он внимательно рассматривал одну Наташину работу, стилизованную под старинную бронзу. «Антикварная вещь», – сказал он. В его словах читался вопрос: откуда? Кто-то из нас снял со стены и подал ему легкую, как пушинка, вещицу…

В коллективе «Скорохода» у нас было много друзей. Часто заходила поболтать медсестра медсанчасти «Скорохода» Лидия Савченко, удостоенная во время войны медали Флоренс Найтингел. Я обрадовалась, встретив недавно ее имя в книге Изольды Ивановой «Заслон на реке Тосне». В очередной попытке прорвать блокаду участвовала Вторая дивизия народного ополчения, где было много скороходовцев.

Любил посидеть в нашем кругу вырубщик Степан Кречетович. Постоянный автор газеты, знатный рабочий, он был неожиданно застенчив для своей тяжелой мужской профессии. Забегали модельеры, технологи, конструкторы, экономисты. Кто только не заглядывал в наши комнаты!

Мы хорошо знали обувное производство. Что-то анализировали, что-то критиковали, над чем-то смеялись. Помню юмористический первоапрельский номер. Для цеха, где была скверная вентиляция, автор сатирической миниатюры предложил на входной двери написать слово ВДОХ, а на выходе – ВЫДОХ. Это было едко. Но сколько я помню, критика всегда воспринималась без обид…

Конечно, гениями мы не были, но газету делали хорошую.

Коллектив «Скороходовского рабочего»

Почему мы не писали о качестве скороходовской обуви? Цену ей мы знали. Да, добротна, да недорога. Но вот элегантной ее нельзя было назвать. Причина этого была слишком очевидной. Госплан обязал объединение «Скороход» выйти на 1 миллион пар обуви в год. С государственным планом не поспоришь. На конвейерах каждый затяжчик работал за двоих-троих. Не потому, что он такой хороший, а потому, что на соседней операции нет человека. Это была боль начальников всех цехов. Работа на конвейере сама по себе изматывает людей. А в условиях, когда приходится выполнять две-три операции, человек выматывался беспредельно. Это, кстати, противоречит самому смыслу конвейерной системы. И требовать высокого качества в этих условиях бессмысленно. Тупик, из которого не было выхода.

Наверное, общности взглядов и взаимной симпатии для создания хорошего коллектива недостаточно. Теперь я лучше вижу, как много души вкладывала в нас Магда. Чуждая всякой уклончивости, она имеет обыкновение прямо высказывать человеку, что думает о его поступках. Время от времени Магда обращалась к нашей совести. Мы необязательны, не сдаем материалы вовремя. Папка пуста. Мы сокрушенно молчали. Леонид Левинский мог разрядить обстановку, подсказывая, как правильно и удобно для себя планировать неделю.

Обычная форма учебы газетчиков – летучки. Не знаю, кто придумал необычный вариант. Каждый из нас должен был написать эссе или рецензию, или очерк – что угодно о творчестве своего товарища. Объект доставался по жребию. Я писала о Юрии Николаеве. Не помню ничего, кроме замеченного мною отсутствия эпитетов, метафор, сравнений. Выразительность тексту придает точное слово на точном месте. Обо мне писал Аркадий Спичка. До сих пор храню листки, где вместо подписи лаконично очерченная физиономия автора.

Какие маршруты придумывала Магда для наших поездок! Невозможно забыть, как летали мы на АН-2 в Каргополь с его задумчивыми белыми ночами, деревянными мостками на улицах, дивным озером. Гостеприимные коллеги старались получше познакомить нас со своим краем.

Не раз ездили мы на выходные в Тарту, журналисты газеты «Эдази» стали нашими друзьями. И это не преувеличение. Говорят, эстонцы суровые люди. Говорят, что они националисты, ненавидящие все русское. Нет, мы не ощущали этого. Взаимную симпатию нельзя имитировать. Теплота человеческого общения чувствуется кожей. Представляю лицо интеллигентного Калью Касса, умную, проницательную Маргариту, заведующую отделом писем – и не верю политическим ярлыкам. Мы встречались и в Тарту, и в Ленинграде, и духовная близость была налицо.

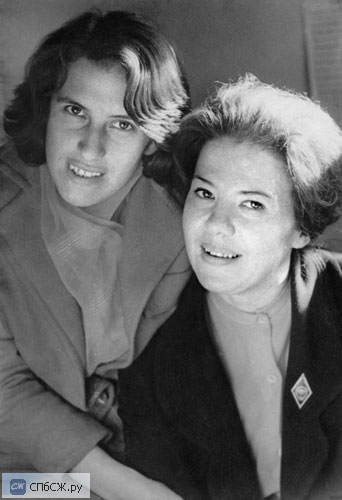

Магда Алексеева и Галина Глухова

Магда любила созданный ее усилиями коллектив. У каждого из нас что-то случалось. Заболевали близкие или мы сами. Возникали житейские проблемы, отравлявшие жизнь. Всегда в этом случае шли к ней, и она помогала. Определяла в клинику, где только и могли помочь. Убедила руководство «Скорохода» послать заявку в Университет, чтобы Аркадия Спичку распределили в объединение. Это было непросто: ведь он не обувщик, а переводчик-славист. Кроме того, послать заявку = значит связать себя обязательством предоставить молодому специалисту жилье… Благодаря Магде Аркадий получил постоянную прописку в Ленинграде. Сейчас трудно понять, что это значило тогда.

Я была обязана Магде дополнительной комнатой. Жилищные проблемы проходили по самому высокому разряду. Пустующих комнат в городе было много, но райжилотделы не имели права ими распоряжаться. Иначе коррупция обрушилась бы на город.

Должно быть, не слишком приятны были эти хлопоты. Вряд ли редактора других ленинградских газет осмеливались побеспокоить секретаря обкома КПСС просьбой помочь сотруднику.

Мало-помалу мы уверились, что для Магды нет ничего невозможного. Она преодолевала препятствия, перед которыми были бессильны мы. Это было загадкой. Какая-то смесь человеческого, женского обаяния и умения внушить что тот, к кому она обращается, все может.

Я, пожалуй, приведу один пример, хотя и он ничего не объяснит.

В Тарту мы поздно ужинали и оказались на улице, когда перестал работать городской транспорт. Поселили нас в общежитии где-то на окраине. Мы стояли на автобусной остановке, человек десять озябших ленинградцев (зима была морозной), и с каждой минутой все сильнее ощущалась безнадежность положения. Город спал.

Неподалеку остановился милицейский воронок. Вдруг Магда, сказав «подождите», направилась к нему. Нам было видно, как милиционеры отрицательно качают головами. Магда в чем-то их убеждает. Наконец, она подходит к нам и говорит: «Пойдемте». И мы все забрались внутрь машины, где пассажирские места отделены от водителя решеткой.

И сейчас я удивляюсь этому. Конечно, мы были сильно замерзшими ленинградскими интеллигентами. Но пожелай кто-нибудь обнаружить в нас следы алкоголя, это было бы легко. Ужинали-то мы в ресторане.

Все сидели тихо и настороженно. Притих даже неунывающий Аркадий. Беспечная Галя Глухова воскликнула: «Как интересно! Еще никогда…» – движением руки ее остановил Леня Левинский. Путь показался длинным. Только выйдя из машины, мы обрели способность посмеяться над приключением…

К началу 70-х годов о «Скороходовском рабочем» заговорили. На Всесоюзном съезде журналистов Магде Алексеевой предложили выступить. Единственной от Ленинградского отделения. Газета получила премию на конкурсе многотиражек страны, и мы все ездили в Москву. Как всегда, на выходные.

Видно было, что феномен газеты ленинградских обувщиков обсуждается где-то в высоких сферах и грядут перемены. Какие именно, мы не знали.

Приехал, чтобы присмотреться к коллективу, заведующий сектором печати ЦК КПСС. Кажется, ему понравилось, что ребята не оробели перед лицом столь высокого начальства. Усадили за свой длинный стол. Поговорили обо всем и ни о чем особенно. Как обычно, в беспечно-полушутливом тоне.

Дело прояснилось, когда существовавший в городе еженедельник «Строительный рабочий» преобразовался в газету ОК КПСС «Ленинградский рабочий». Поставили перед ней другие задачи и редактором пригласили Магду Алексееву.

Но это уже другая тема.

Наверное, кто-нибудь другой рассказал бы о «Скороходовском рабочем» полнее и лучше. Сдав строки, я обычно уходила из редакции после обеда. Многие впечатления прошли мимо меня. Хотел написать Аркадий Спичка. Не успел.

Во второй половине своего существования «Скороходовский рабочий» стал другим. Это естественно. Каждый редактор накладывает на газету свою печать. Но что-то и сохранилось. Пришли новые сотрудники, но часть старого коллектива осталась.

Немало известных газетчиков с уважением вспоминает начало своей профессиональной жизни на Заставской улице. Всем нам не хватает «Скороходовского рабочего» – не только двух тесных комнат и не только нашей молодости. Не хватает того воздуха, в котором высоких слов не говорили, а человеческая надежность ценилась больше, чем умение красиво составлять слова в фразы.