Мой друг Аркадий Спичка

Воспоминания Владимира Бейдера (Иерусалим - Санкт-Петербург)

Мы познакомились в «Скороходовском рабочем» – ежедневной газете 20-тысячного обувного монстра, которая была этаким оазисом интеллигентности, профессионализма и, в общем, даже свободы на мрачном поле тогдашней ленинградской прессы.

Увидев, как выступает эта редакционная команда на «капустнике» в честь 20-летия факультета журналистики ЛГУ, я сразу понял, где хочу работать, и через некоторое время пришел наниматься. Сидел в комнате редактората, пытаясь изобразить достоинства, способные уравновесить букет недостатков (еврей, второкурсник университета, грудной ребенок, жена-студентка…), как вдруг в комнату ввалился, заполнив ее всю, большой человек с бальзаковскими усами и в расстегнутом, несмотря на студеную зимнюю пору, плаще.

– Я поц и хам! – радостно объявил он. И лица моих будущих начальников, прежде озабоченные поставленной мною проблемой выбора, любовно расцвели.

(Как позже выяснилось, странный боевой клич означал всего лишь, что Аркадий Матвеевич отправляется ПО ЦЕХАМ обувного гиганта, что в нашей многотиражной, несмотря на все достоинства, газете считалось хоть и не подвигом, но занятием, требующим определенных волевых усилий. У Аркадия Матвеевича существовало множество определений рутинного производственного процесса, он их изобретал едва ли не каждый день и внедрял в журналистские массы. «Яврей-де», – бывало, заявлял он, что должно было означать участие непримиримого журналиста в рейде народного контроля или «Комсомольского прожектора».)

Приветственно взмахнув блокнотом, большой усатый человек вышел так же стремительно, как вошел.

– Это Спичка, – уловив мой удивленный взгляд, восхищенно сказала милейший из ответственных секретарей Галя Зяблова.

Не знать Спичку – считалось странным, почти неприличным. Но я совсем недавно приехал в Ленинград и потому не знал. Широкая – в узких кругах – известность пришла к Аркадию Спичке еще в университете. Он был редактором стенгазет филфака и славянских кафедр – «Филолог» и «Славист». Эти газеты являлись на самом деле узаконенным самиздатом, последним всплеском вольностей в университете 60-х годов. Каждый номер, занимавший, кстати, несколько десятков метров в длинном факультетском коридоре, читать сбегался весь университет. Поместить свои опыты в «Филологе» и «Слависте» многие ныне известные писатели почитали за честь, которой они не всегда удостаивались. Аркадий Матвеевич с младых лет был доступен, но строг. (Кстати, популярную рубрику клуба «Двенадцать стульев» популярной тогда «Литературки» – ТЭС, «Толковый этимологический словарь» – «администрация ДС» полностью позаимствовала из «Слависта». Это был фактически новый юмористический жанр, а изобрели его студенты-филологи Аркадий Спичка, Михаил Зубков, Александр Наровлянский и Борис Норман. Последний, единственный из них ставший профессором филологии, впоследствии издал серьезную монографию на основе ТЭСа «Слависта» и использованного в нем лингвистического эффекта.)

Советская власть оказалась к Аркадию Матвеевичу еще более строга и гораздо менее доступна. Блистательный выпускник польского отделения филфака после университета не мог устроиться не только по специальности, но и по призванию. После долгих мытарств его взяли литсотрудником на 80 рублей в многотиражку «Красного треугольника». Однако вскоре же и уволили по требованию парткома. «Потенциально нелоялен», – объяснил обескураженному редактору секретарь парткома.

Так он попал в «Скороходовский рабочий» – единственную тогда в городе газету, куда сотрудников принимали по жесткому творческому и психофизиономическому конкурсу и без санкции партийного органа. (Эта невиданная вольница потом со временем привела к тому, что на редактора написали анонимку самому Романову. К счастью, ее «перехватил» приятель нашего редактора – Магды Алексеевой, и вскоре ее даже забрали на повышение в областную газету.)

Меня же великий Спичка, взяв под свое покровительство, ошарашил сразу и навсегда. Особенно когда я увидел, как он в крохотной, обитой дерматином для звукоизоляции комнате машинописного бюро пишет фельетон (а это один из самых сложных газетных жанров), пишет и одновременно, не прекращая игры на клавишах электрической «Оптимы», – распевает песни разных народов мира на их языках, да еще и притоптывает в такт. Меня, всегда писавшего мучительно и долго, этот аттракцион поверг в прах.

Спичка стал лучшим фельетонистом в ленинградской прессе, и это потом было признано всеми.

Мы работали серьезно. Гораздо серьезнее, чем к тому располагала зарплата и требовал формальный ранг издания. Статус «многотиражки» (внутри редакции существовал строгий запрет на употребление этого слова по отношению к своей газете) даже помогал: мы не подвергались такому бдительному идеологическому контролю, как издания, находящиеся непосредственно под эгидой романовского обкома партии, свирепого и подозрительного до паранойи.

Мы работали весело и красиво отдыхали. Каждый праздник устраивали «капустники», на день рождения газеты, 18 января, варили жженку, называя ее крамбабули (рецепт этого напитка Аркадий потом описал – со ссылкой на нашу традицию – в своей книге «Искусство выпивать с пользой для здоровья»). Запомнилась одна поездка за город.

Редактор, Магда Алексеева, ушла в отпуск и пригласила всю редакцию к себе на дачу под Зеленогорском «на чай из самовара». Было на редкость жаркое лето. Ехали в электричке, в ногах у Аркадия Матвеевича стояла заимствованная из скороходовской столовой громадная кастрюля с лично им замаринованным мясом для шашлыка.

Когда на очередной станции вваливались люди, Аркадий Матвеевич голосом Левитана объявлял:

– Товарищи! Правительственный вагон!

Привыкший к ограничениям советский пассажир пугался и спешил от греха подальше в другое место.

– Товарищи! Вагон не отапливается! – провозглашал Спичка на следующей остановке – и тот же эффект...

До нужной станции мы доехали почти без попутчиков. Дороги никто не знал, шли через лес и так горланили, что Магда на даче услышала и сама нас нашла. Какой был шашлык, какой самовар, какие пироги с черникой!..

Позже разбросало нас, кучно и вроссыпь, по разным местам. Но собираться вместе для бывших коллег стало традицией. «Когда мы вместе, мы – лучше, когда мы вместе, нам лучше» – это один из Аркашиных афоризмов.

Один из традиционных сборов состоялся у Аркадия Матвеевича. 18 января 2001 года – бывшие «скороходовские журналисты» собрались у него отметить день рождения своей газеты. А через десять дней случился этот проклятый смертельный инсульт. Организм боролся за жизнь, и как раз в эти дни вышел тираж последней книги Аркадия Спички «Застолье холостяка». Издатель ее Вася Соколов сокрушался: «Как же я не успел!» Они с сыном Аркадия Мишей, ныне популярным радио- и телевизионным ведущим, понесли сигнальные экземпляры на поминки в Дом журналиста.

Его очень любили в том городе, которого уже нет. Он был одним из лучших в уходящем поколении ленинградских гуманитариев. Он мог больше, чем успел сделать. Его, к несчастью, как и многих других, обокрало выпавшее на их долю время.

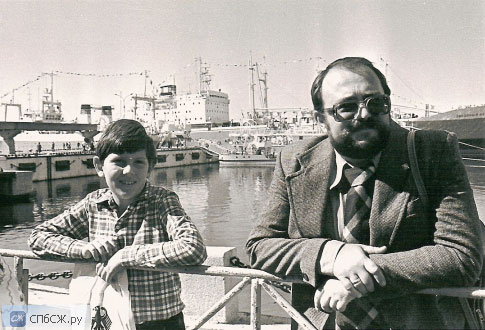

Фото Павла Маркина