Честные строки

Воспоминания Владимира Осинского и Валентин Дзяка

Ушел еще один из нашего журналистского сообщества, а для нас сокурсник – Ваня Селиванов.

Биография его типична для наших времен. Крестьянский сын из села Харино Тамбовской области, полусирота – отец Федор Ефимович пал на полях Великой Отечественной.

Всегда он, Ваня, ощущал с младых ногтей с одной стороны, пленительную сладость русского пейзажа, да и родного векового уклада, с другой – вечные наши, опять же вековые, сельхоззаморочки, пороки и пробелы. Как-то с детства хотелось в этом всем разобраться, причем профессионально, а не сидя с пивом на завалинке… Ладно, Мичурин наш общий герой, из учебников даже. А Мичуринск – известная агростолица. Потому – техникум в Мичуринске, агроном, диплом. И место уготовано: участковый агроном при МТС в Курской области, Михайловский район. А вскоре и целина подоспела, энтузиазм, подъем. Новое все, необычное, трудное. Комсомольская путевка, «ту-ту», зерносовхоз «Койнорский» Целиноградской области, в самом сердце казахстанской целины. Энтузиазм энтузиазмом, но и заморочки не исчезли. Напротив, только увеличились, ибо возросли масштабы.

И тут Иван обнаружил, что есть еще один действенный рычаг, инструмент для их разрешения, помимо, понятно, передовой агротехники и ленинградского трактора «Кировец». То – живое журналистское слово, перековка публицистических мечей на орала, коллективный пропагандист и он же организатор, – газета. И сконцентрированный на газетном листе обобщенный опыт, рассказ о людях, насущный совет, сатира и умение припечатать крепким, метким словом, как в частушке…

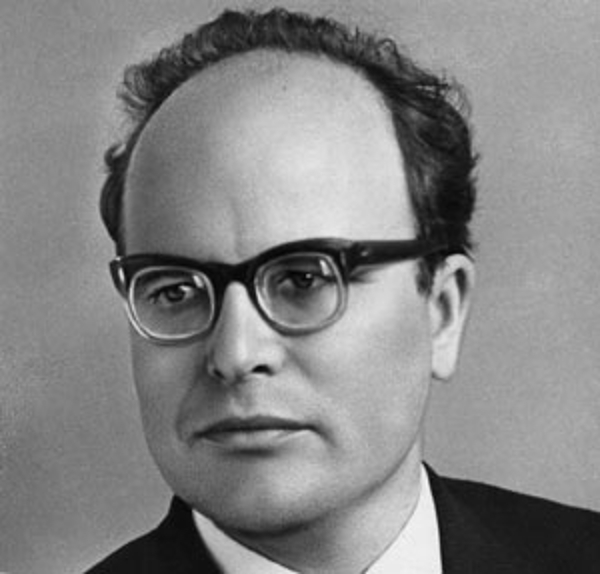

Было делать жизнь с кого – к тому времени сложилась блистательная плеяда журналистов и писателей-деревенщиков. Рискнем. Фантастические линзы в очках (с детства поганое зрение), неторопливая мужицкая повадка не мешали решительности, порыву, перемене мест. И вот город грез, вуз мечты – Ленинградский университет, филологический факультет, отделение журналистики. Только он, Иван, мог на нашем (как покажет будущее, скажем без скромности) не слабом курсе беседовать и даже спорить не то что на равных, но вполне профессионально с академиком И. И. Самойловым, который читал нам спецкурс «Основы сельского хозяйства». Почему академик читал неучам, первокурсникам-журналистам – отдельная песня. Академик был антагонистом Т. Д. Лысенко, который претерпевал второе пришествие в хрущевские времена. Поэтому и сослан был академик читать дилетантам. Но мы от этого только выиграли.

Студенчество – не только сидение в библиотеке, хотя читали тогда мы много. Неприличным считалось прийти на экзамен или зачет по русской литературе, не прочитав или хотя бы не полистав все (все!) источники. Очень любили мы розыгрыши, подначки. Однажды на картошке разыграли всех сообщением о прилете марсиан. И случилось это как раз накануне запуска первого советского спутника. Попался на розыгрыш и Ваня.

Он как-то рассказал, что, работая агрономом, писал материалы в районную газету. И назвал район – избердеевский. Словцо понравилось. Коля Сальков из Донецка (его брат был знаменитым футболистом «Шахтера»), шебутной парень, сочинил стихи. Начинались они так:

Избердея моя, Избердея,

Дорогая сторонка моя…

И дальше в таком же духе. Сочинили коллективно мы и сопроводительное письмо в районку. Вот, мол, я простой деревенский парень, а сейчас вот сижу в аудитории знаменитого Ленинградского университета, смотрю в окно аудитории, а там, на другом берегу Невы, знаменитый памятник Петру, поднял царь коня на дыбы. Но не могу забыть родную землю, вот написал стихи, вам посылаю… Очень душевное письмо получилось. И, представьте, Ваня получил ответ. Никак не мог понять, почему и по какому поводу оно пришло, а когда понял, так разозлился, так ругался… Постепенно все поняли, что у Вани серьезный характер. Не очень склонный к хаханькам, шутейности.

Знания, усилия и труд довольно примерного студента Ивана Селиванова увенчаны были распределением в сельхозотдел «Ленправды» – главной питерской газеты. Сильный, надо сказать, был сельхозотдел, славившийся и знатными специалистами и яркими публицистами. И 17 лет на благо села Ленобласти, зоны неуверенного земледелия, но довольно высокого уровня в романовские времена (овощеводство, молочно-мясное животноводство, птицеводство, область кормила город) – это тоже не слабая задача. А потом Иван – постоянный собкор «Сельской жизни» уже по всему Северо-Западу. Иван Федорович поднимает новые темы о непростых новых условиях жизни сельской глубинки. Материалы под рубрикой «Рынок – учитель строгий», «Первопроходцы агробизнеса» были лоцией, компасом в хитросплетениях складывающегося нового сельхозбытования. Не исключено, что ванины честные строки кому-то из селян очень помогли.

Жаль, Ваня не дождался нынешнего, свершившегося, слава богу, воссоздания ВДНХ в Москве. А у него была бронзовая медаль еще старого ВДНХ, которой он гордился. И орден Знак почета. Награды увенчивают, но не исчерпывают заслуг и значимости личности… А Ваня, Иван Федорович, был личностью состоявшейся, настоящей.

Мы простились с Иваном с тоской. И надеждой на то, что усилия, работа скромного журналиста-сельхозника не прошли даром.

Памяти товарища и журналиста

Воспоминания Юрия Иванова, корреспондента отдела сельского хозяйства «Ленинградской правды» в 1978 – 1983 годах

Методично, по несколько раз в день я набирал то домашний, то мобильный телефон Ивана Федоровича Селиванова. Хотел поздравить то с Первомаем нынешнего, 2014 года, то со старым, более привычным Днем печати, то с праздником Победы. Но телефоны молчали. И только после 9 мая вечером трубку снял сын Василий и сказал, что Ивана Федоровича уже нет. Что скончался он в середине апреля, немного не дотянув до своего 80-летия. Что сыновья похоронили Ивана Федоровича на Северном кладбище рядом с ушедшей несколько лет назад женой…

От этого известия перехватило дыхание. Подумалось, где же принятые в таких случаях некрологи? А потом пришло на ум: может, так и хотел Иван Федорович – не обременять своей кончиной других? Человек исключительно скромный, он всегда старался никому не навязывать себя без дела. И при этом это был журналист поистине с большой буквы. Селиванов мог разговорить кого угодно, от простого механизатора до министра, получить нужную ему для статьи информацию…

С Селивановым я познакомился осенью 1978 года, когда пришел работать в отдел сельского хозяйства «Ленинградской правды». В кабинете, где сидел Иван Федорович, оказался свободным стол, и зав. отделом Николай Григорьевич Елисеев временно посадил меня за него, под надзор старшего коллеги. Не знаю почему, но все прошедшие с тех пор 36 лет мы с Иваном Федоровичем называли друг друга по имени-отчеству. Я – потому что Селиванов все-таки на четырнадцать лет был старше, а он – потому что так, по имени-отчеству, называл большинство окружавших его людей. Невысокий, в очках с толстенными стеклами, он выглядел внешне мягким, но обладал каким-то строгим внутренним стержнем, никогда не допускал в своем общении с другими запанибратства.

С Селивановым я познакомился осенью 1978 года, когда пришел работать в отдел сельского хозяйства «Ленинградской правды». В кабинете, где сидел Иван Федорович, оказался свободным стол, и зав. отделом Николай Григорьевич Елисеев временно посадил меня за него, под надзор старшего коллеги. Не знаю почему, но все прошедшие с тех пор 36 лет мы с Иваном Федоровичем называли друг друга по имени-отчеству. Я – потому что Селиванов все-таки на четырнадцать лет был старше, а он – потому что так, по имени-отчеству, называл большинство окружавших его людей. Невысокий, в очках с толстенными стеклами, он выглядел внешне мягким, но обладал каким-то строгим внутренним стержнем, никогда не допускал в своем общении с другими запанибратства.

К моему приходу в «Ленинградскую правду» Селиванов был уже старожилом редакции, уважаемым сотрудником. Именно ему Андрей Константинович Варсобин, главный редактор, чаще всего поручал написание самых ответственных проблемных материалов. Эти статьи И.Ф. Селиванова читались и широко обсуждались и руководителями совхозов, и рядовыми тружениками сельского хозяйства Ленинградской области. Однажды мы вместе с ним пришли на какое-то большое региональное совещание, и мне тогда показалось, что Селиванова знают практически все – от авторитетного руководителя отрасли, секретаря Ленинградского обкома КПСС по сельскому хозяйству Рудольфа Эдуардовича Прауста, академиков-аграриев до бригадиров передовых животноводческих и полеводческих коллективов области.

В 70-е – начале 80-х годов сельское хозяйство Ленинградской области было такой же важной отраслью экономики, как и оборонная промышленность. Отличительной особенностью аграрного сектора была тесная связь сельхозпроизводства с научно-исследовательскими институтами. Например, в знаменитых на всю страну своими высокими надоями молока хозяйствах Ленинградского объединения племенных совхозов действовали опорные пункты, лаборатории ведущего в отрасли Всесоюзного НИИ животноводства, которые вели селекционную работу с молочным стадом. Тема контактов аграрной науки с производством и была, пожалуй, определяющей в журналистском творчестве И.Ф. Селиванова.

Лет пять мы работали вместе с Иваном Федоровичем в сельхозотделе «Ленинградской правды». Бесконечные командировки по области, редакционные летучки, планерки, дежурства, «отдельские» и «межотдельские» (в первую очередь с отделом промышленности) посиделки... Суматошное и вместе с тем звонкое, радостное время... Но все хорошее, как известно, быстро кончается.

Ивана Федоровича пригласили на работу в редакцию всесоюзной газеты «Сельская жизнь» собственным корреспондентом по Ленинградской области. Меня же перевели, как сейчас говорят, на государственную службу, где я ряд лет работал с тем же Р.Э. Праустом и постоянно встречался с Иваном Федоровичем Селивановым. Наблюдая за ним, пришел к выводу, что хлеб собственного корреспондента центральной газеты, пожалуй, более тяжкий, чем сотрудников, работающих в редакции. Руководство далеко, его новые замыслы доходят до мест с задержкой. В этих условиях трудно не расслабиться или не писать «в корзину», необходимо обладать высочайшей самодисциплиной и самоответственностью. Иван Федорович был именно таким журналистом. Его статьи, корреспонденции, интервью, заметки появлялись в «Сельской жизни» чуть ли не через номер.

Ну а потом восьмидесятые годы наклонились в сторону девяностых. Опорные пункты научных институтов в совхозах области были ликвидированы, поголовье сельскохозяйственных животных сокращалось, поля зарастали. В «Ленинградской правде» исчезли за ненадобностью отдел сельского хозяйства, а потом и отдел промышленности… Прекрасному руководителю и умелому организатору аграрной отрасли Р.Э. Праусту нашлось лишь скромное местечко заведующего лабораторией в структуре сельскохозяйственной академии в соседней Псковской области. Все изменилось, другой стала страна. Многие журналисты сменили профиль – ушли в рекламу, PR, таблоиды. И лишь Иван Федорович Селиванов продолжал верно служить избранной много лет назад журналистской теме – сельскому хозяйству. Даже в условиях всеобщего развала он находил и своими публикациями в «Сельской жизни» поддерживал, буквально пестовал все светлое и положительное, что встречал в тяжелейшей работе аграриев Ленинградской области. И так два с лишним десятка лет. И даже в последние годы, когда тяжелое заболевание глаз уже не позволяло Ивану Федоровичу писать материалы, он не прекращал живо интересоваться новостями и событиями в сельском хозяйстве Ленинградской области.

И теперь, вспоминая Ивана Федоровича, могу сказать только одно: мне очень повезло, что я не просто с ним вместе работал и мог наблюдать его в постоянном творческом и журналистском поиске. Он был моим другом и товарищем…

Светлая память тебе, дорогой Иван Федорович, замечательный журналист, душевный, отзывчивый, сердечный человек.