Памяти Серафима Бундина

***

Серафим Бундин – родной для меня человек. Так уж сложилось, что с Серафимом Васильевичем мы не только коллеги, проработавшие рядом десятки лет, но и земляки, и соседи по дому в Волхове.

В первые послевоенные годы в Новой Ладоге стала выходить районная газета «Знамя коммунизма». Её редактором работал демобилизованный офицер-фронтовик Павел Михайлович Шумилов. Журналистов, понятное дело, не было. Тогда-то и пригласили в редакцию неравнодушного к жизни ладожан молодого токаря С. В. Бундина.

Павел Михайлович был умным человеком. Он учил нас, неопытных, видеть в малом большую проблему и стараться найти её решение, всегда быть честными, принципиальными, нести читателям печатное слово правды. Эти уроки Серафим Васильевич достойно нёс по жизни.

Душевный, внимательный к товарищам, безотказный в работе, он всегда приходил на помощь. Хоть в профессиональных вопросах, хоть в бытовых: подводит ли сантехника, забарахлил ли телефон – Серафим Васильевич и тут мастер на все руки.

Лидия АРХИПОВА

***

Когда уходит в мир иной близкий человек, остаётся непреходящее чувство вины: ты не оказался рядом, когда ему это было особенно необходимо. Поэтому боль утраты особенно сильна. Серафим Васильевич Бундин был именно близким для многих из тех, кто трудился с ним рядом в газете «Волховские огни». Умел незаметно помочь, направить, иногда, может, и сам этого не осознавая.

Время его редакторства в газете пришлось на тот прекрасный момент, когда искренне верилось, что прессе многое по плечу, что мы, журналисты, и читатели газеты – это единое целое и вместе можем изменить нашу жизнь к лучшему.

Именно тогда в «Волховских огнях» появились «прямые проводы» – при разработке тем редакционные телефоны только что не дымились; «выездные редакции» – выезжая в тот или иной уголок района, мы встречались с местными жителями, и их проблемы старались не только обнародовать, но, по возможности, и решить. Об обратной связи журналистам заботиться не приходилось: люди звонили, писали, шли в редакцию со своими предложениями. Доверие было полным, газета шла нарасхват. Тираж рос как на дрожжах – десять, двенадцать, четырнадцать тысяч экземпляров...

Многое вспоминается сейчас как нечто фантастическое. Но возможно это было, конечно же, благодаря решимости редактора идти наперекор кому-то или чему-то. И в то же время его умению примирять стороны, несогласные с другом. Одним словом, это был настоящий Серафим.

Галина СТЕРЛИКОВА

***

Для старшего поколения фамилия Бундин – как пропуск к почти ежедневным новостям, статьям и очеркам, которые появлялись за его подписью сначала в газете «Знамя коммунизма», а затем в «Волховских огнях».

С Серафимом Васильевичем Бундиным я дружил с конца 60-х годов прошлого века. Он неоднократно был гостем нашей семьи. И вот друга не стало. Родные, журналисты газет «Волховские огни» и «Провинция», верные друзья простились с Бундиным 10 сентября на новоладожском кладбище. В адрес покойного прозвучало много проникновенных слов.

И это справедливо: ушел участник Великой Отечественной войны, всю свою сознательную жизнь отдавший журналистике и выросший до главного редактора районной газеты, великий патриот земли волховской, исходивший её вдоль и поперёк – когда пешком, когда на перекладных, подчас «ради нескольких строчек в газете».

Вспоминая былые беседы и дискуссии с Серафимом Васильевичем, я невольно выделяю две главные черты в его характере – чёткость позиции и доброжелательность. Моему радикализму в суждениях друг противопоставлял спокойствие и мягкость. Это, наверное, ещё больше нас сближало.

В 90-х годах, уже будучи на заслуженном отдыхе, мы получили приглашение поработать в «Волховских огнях». Бундин – собкором в Новой Ладоге, я – в Сясьстрое. Свои подборки материалов он стал печатать под рубрикой «Озёрный край». Как я по-доброму завидовал другу за такую лирическую находку, которая свидетельствовала о высоком профессионализме журналиста!

Нелегко было в последние годы Серафиму Васильевичу: потерял жену и единственного сына. Мне он как-то поведал: «В такой обстановке я бы потерял смысл жизни, но сердечное спасибо внукам, невестке Евгении, всему коллективу журналистов «Провинции» – они стали моей надёжной опорой в будни и праздники...»

Примерно за полмесяца до кончины у нас с Серафимом Васильевичем состоялся последний разговор. Он интересовался моим здоровьем, урожаем на приусадебном участке, сясьстройскими новостями... И ни слова о собственном здоровье, хотя был уже в критическом состоянии.

Вот таким мужественным, стойким, доброжелательным и внимательным он останется в моём сердце и памяти.

Руф ФИЛИМОНОВ,

член Союза журналистов СПб и ЛО

***

Серафима Васильевича все журналисты Волхова знали и уважали. Безусловно, за профессионализм. А ещё за умение слушать и слышать людей. Грустно говорить о нём в прошедшем времени.

Почти двадцать лет мне посчастливилось работать с ним в творческом коллективе редакции, и во многом ему должна сказать спасибо за то, что осталась в журналистике.

Он приходил на помощь молодым журналистам, умел просто рассказать о сложных экономических проблемах. И был, наверное, самым демократичным редактором, какие только могут быть. На коллег никогда не повышал голоса, не старался навязывать своё мнение, стремился объяснить, убедить. Всегда был доброжелателен и внимателен к людям.

С ним было всегда интересно: Серафим Васильевич многое в жизни испытал и повидал. Только он редко рассказывал о своих бедах и проблемах. При встречах больше интересовался делами собеседника.

А его добрая улыбка! Серафим Васильевич навсегда останется в нашей памяти светлым человеком.

Елена ХОРОШУТИНА

***

Всегда буду помнить Серафима Васильевича с благодарностью. Он поддержал меня в первые годы работы в газете «Волховские огни». И не только потому, что редактор М. И. Дементьев поручил ему, заведующему промышленным отделом, познакомить нового сотрудника с предприятиями города и района, научить специфике работы в этой сфере. Как вскоре выяснилось, нас связывали ещё и общие годы работы в СМИ Карелии, и знакомства с тамошними журналистами. Он был спецкором центральной республиканской газеты, я – начинающим корреспондентом газеты на Сегежском ЦБК. Воспоминания сроднили нас. Несмотря на то, что С. В. Бундин уже давно жил в Волхове, он с большим интересом расспрашивал о событиях в милой его сердцу Карелии, передавал приветы знакомым и с радостью принимал ответные. Так было всегда.

Серафим Васильевич опекал меня по-отечески. Редактируя мои первые материалы, не произнёс ни одного обидного слова, – только деловые, полезные замечания или советы, которые впоследствии помогли мне в работе редактором газеты «Советский алюминий» на ВАЗе и редактором радио «Волхов-контакт».

Он был гостеприимным человеком: с распростёртыми объятиями встречал каждого, кто наведывался в редакцию «по делу» или «просто повидаться». Однажды мы, несколько журналистов «районки», целый день работали на предприятиях Новой Ладоги. Когда все задания редактора были выполнены, решили проведать ветерана. Нашли дом, который Серафим Васильевич построил с любимым сыном, постучали. Как же он радовался гостям из родной газеты! С гордостью провёл нас по новостройке, а потом угощал разными вкусностями.

Он был и благодарным человеком. Ценил внимательное отношение коллег к своей скромной персоне, сердечно откликался на их заботливые предложения.

Серафим Васильевич Бундин – дорогой для меня человек, без которого невозможны воспоминания об интересной жизни волховских журналистов-профессионалов.

Наталья БЛЁСКИНА

Жизнь во всем

Этот разговор с Серафимом Васильевичем Бундиным состоялся в 2007 году. Интервью опубликовано в газете «Провинция», которую тогда мы издавали для читателей Ленинградской области. В нём нет неточностей, Серафим Васильевич сам вычитывал гранки. Это его голос, его интонация, взгляд на жизнь и события, участником которых он был.

«Потребность в местной прессе существовала всегда. Город, как и район, – это общность людей, связанных самыми разнообразными отношениями и интересами. И газета даёт своим читателям возможность воспринимать местную жизнь во всем её многообразии. Судьба газеты накрепко связана с судьбами людей, причастных к её изданию. С корреспондентами, главными редакторами, ответственными секретарями, наборщиками, верстальщиками, корректорами. Всем им есть что вспомнить и рассказать. Гость этого выпуска «Провинции» – один из главных редакторов «Волховских огней» Серафим Васильевич Бундин, с которым мы крепко дружим и которого безмерно уважаем.

– Серафим Васильевич, Ваша жизнь связана с Волховом и Новой Ладогой. Вы коренной ладожанин?

– Скажем так, я житель Озёрного края. Родился в нынешнем Подпорожском районе в посёлке Вознесенье. Тогда и сам район назывался Вознесенским. В Новую Ладогу попал уже после Великой Отечественной войны.

– Ваша семья имела отношение к журналистике?

– Никакого. Мои родители всю жизнь проработали в Северо-Западном речном пароходстве. Отец Василий Максимович – шкипером, а мать Евдокия Прокопьевна его помощником. Ходили на баржах по Свири, Неве, Волхову. В каникулы мы с моей старшей сестрой Зоей путешествовали вместе с ними.

– Вы фронтовик, но в 1941 году были ещё совсем мальчишкой...

– В самом начале войны мои родители совершили рейс из Ленинграда до Вознесенья, высадили нас с сестрой на берег, а сами отправились на барже в обратный путь до Ленинграда. Но не дошли, так как немцы уже отрезали город по Неве, а затем перекрыли путь по Свири. Это случилось в июле-августе 1941 года. 1 сентября мы, дети, как обычно, пошли в школу, но 20 сентября финны высадили десант, и нас учителя отправили по домам. А дома переполох, бабушка с тётей и тётиными детьми запазушного возраста грузятся на лодки. Так началась наша жизнь в эвакуации. На лодках доплыли до баржи и отправились в долгий путь до Пермской области. Добирались месяц с лишним.

– В эвакуации жили в Перми?

– Нет, конечно. Нас поселили в деревне, в Черноушевском районе. Мы стали колхозниками в памятный день – 7 ноября 1941 года. В свои неполные четырнадцать я выполнял всю крестьянскую работу: свиней пас, пахал, строил дороги. В военные годы основной рабочей силой были женщины и подростки.

– Как стали городским жителем?

– В 1944-м наши войска прорвали блокаду Ленинграда, и мы вернулись, но уже в Новую Ладогу. В этом городке осели родители, в войну работавшие на Дороге жизни. Приехав к ним в марте 1944-го, я устроился на буксирный пароход старшим матросом, то есть рулевым. На пароходе из военных – только капитан и старший механик, остальная команда, как и я, вольнонаёмные. К нам относились бережно. Перед Свирско-Тулокской операцией – последней военной операцией на Ладожском озере – всех вольнонаёмных списали на берег, заменив военными матросами. Операция закончилась, мы вернулись на судно, а матросы отправились на фронт. После этой битвы война на Ладоге подошла к концу, и Ладожскую военную флотилию постепенно расформировали.

– Но для Вас война не закончилась?

– Меня призвали в армию в том же 1944 году. Я, семнадцатилетний, попал в последнюю мобилизацию призывников 1927 года рождения. Из Новоладожского и Волховского районов тогда призвали пятьдесят человек. 4 ноября 1944 года началась моя военная биография.

– Где пришлось воевать?

– Сначала учился в Ленинграде, в учебном батальоне Первого Балтийского флота. Принял присягу – и на фронт. Наша зенитно-артиллерийская часть дислоцировалась в Прибалтике. Я служил связистом во взводе управления – в общей сложности шесть с половиной лет, до 1951 года. На войну пришлись три месяца и девять дней моей службы в действующей армии. Дождались Победы, армию стали сокращать, но демобилизации подлежали прежде всего те, кто был призван раньше.

– Как же всё-таки Вы стали журналистом?

– Случайность и стечение обстоятельств. В марте 1951-го я демобилизовался. Вернулся в Новую Ладогу, устроился учеником токаря на новоладожский судоремонтный завод. Два года проработал на токарном станке и вдруг получил неожиданное предложение. Тогда на территории нашего края существовали два района – Новоладожский и Волховский. Двухполосная газета «Знамя коммунизма» издавалась в Новоладожском районе, а в Волховском с 1930 года выходила газета «Сталинская правда». «Знамя коммунизма» просуществовала до 1962 года. В марте 1953-го она стала выходить на четырёх полосах. Объём издания увеличился, потребовались корреспонденты. Где их взять? Найти в провинции квалифицированного журналиста – неразрешимая по тем временам задача. Редактор Павел Михайлович Шумилов – бывший фронтовик – сотрудников газеты искал среди фронтовиков. Шумилов как-то меня вычислил. Прикинул, парень молодой, шустрый, но, правда, образование – семь классов. Пригласил в редакцию. Поговорили. Я объяснил, что даже заметок в школьную стенгазету не писал. Мнения моих домашних разделились. Отец и жена – за, мать категорически против.

– И как же Вы решились?

– Решающим стало слово моих товарищей – токарей Кима Шабанова, Александра Рогова и Александра Челищева. «Француз», сказали, от тебя никуда не денется. Не получится в редакции, вернёшься на завод. Мы тебя всегда возьмём... «Француз» – это токарный станок. Благословили они меня, и я написал заявление главному редактору. Из всего оснащения журналиста – две ноги, стол, стул, блокнот и ручка. Своей машины у редакции не было, по району передвигались на своих двоих, редко на попутке. В комнате сидели трое: главный редактор Павел Михайлович Шумилов, будущий главный редактор «Волховских огней» Михаил Иванович Дементьев и я. Михаил Иванович по образованию учитель. До газеты работал замполитом в новоладожской пятой школе ФЗО, в «Знамя коммунизма» его взяли заместителем редактора.

– Помните своё первое редакционное задание?

– Конечно. В артели инвалидов «Восход» намечалось важное собрание. Артельщики изготавливали подрозетники, вязали сети. Директором у них тогда служил Яков Савельевич Милявский. Пришёл я на собрание, сижу, слушаю, все, что говорят, в блокнот записываю. Написал листа три-четыре (газетный лист) и доложил редактору – задание выполнил. Он прочёл, пригласил меня и говорит: «Садись, Серафим, будем статью готовить». Выспросил, о чём шла речь на собрании, и стал учить, как это всё изложить для газеты. По сути, сам и написал материал. А для меня состоялся первый урок – введение в профессию.

Он по-прежнему рядом

При жизни бывшего редактора и журналиста новоладожских газет «Знамя коммунизма» и «Голос Ладоги», районных «Волховских огней», «Волховской земли» и «Провинции» нам казалось, что Серафим Васильевич был, есть и будет всегда. Никогда мы не видели его в унылом, пасмурном настроении. Ясность мысли, энергия, ум и прекрасное чувство юмора – это его. Старческий бубнёж, жалобы, вечная критика всего на свете – мимо. Ничто в облике Бундина не выдавало человека, полной мерой хлебнувшего всего, что с лихвой выпало на долю его поколения. Детство в надрывном труде, военная юность, суматошная и не всегда благодарная газетная работа. Даже выйдя на пенсию, он оставался в районной прессе: создал «Голос Ладоги», активно сотрудничал с «Огнями», «Землёй» и «Провинцией». Мы привыкли, что Серафим Васильевич – постоянный участник всех наших праздников, что каждую среду, в любую погоду, он приезжает в редакцию с неизменным пакетиком конфет. Мы пили кофе, курили, разговаривали без конца. В свои почти восемьдесят два Бундин был потрясающим собеседником, с ним легко говорилось на любые темы. Для нас он был неисчерпаемым источником информации о прошлом района, который он знал как свои пять пальцев. Мы, по его словам, стали его второй семьёй в последние, самые трагические годы, когда практически одновременно ушли из жизни жена и единственный сын Серафима Васильевича.

Ничто в облике Бундина не выдавало человека, полной мерой хлебнувшего всего, что с лихвой выпало на долю его поколения. Детство в надрывном труде, военная юность, суматошная и не всегда благодарная газетная работа. Даже выйдя на пенсию, он оставался в районной прессе: создал «Голос Ладоги», активно сотрудничал с «Огнями», «Землёй» и «Провинцией». Мы привыкли, что Серафим Васильевич – постоянный участник всех наших праздников, что каждую среду, в любую погоду, он приезжает в редакцию с неизменным пакетиком конфет. Мы пили кофе, курили, разговаривали без конца. В свои почти восемьдесят два Бундин был потрясающим собеседником, с ним легко говорилось на любые темы. Для нас он был неисчерпаемым источником информации о прошлом района, который он знал как свои пять пальцев. Мы, по его словам, стали его второй семьёй в последние, самые трагические годы, когда практически одновременно ушли из жизни жена и единственный сын Серафима Васильевича.

Этот светлый и доброжелательный человек без намёка на поучительность давал нам уроки истинной журналистики – всегда конкретной, корректной и глубокой. Вспоминается случай, когда в конце 90-х мне в руки случайно попал макет старой газетной полосы, буквально каждый абзац которой был сверху донизу испещрён пометками тогдашнего главреда: «Усилить!», «Уточнить инициалы!», «Даты правильно?», «Кто проверял?» и так далее. Эта скрупулёзность просто поразила. Во времена, когда в СМИ на первый план вышла журналистика агрессивного стёба, материалы Бундина выбивались из потока нашего словоблудия редкой выдержанностью и выверенностью. Мне не пришлось работать под его руководством, но повезло писать рядом. Запомнилась его твёрдая убеждённость, что никогда, критикуя человека, нельзя переходить на личности, нельзя обижать и тем более оскорблять.

В своих статьях он избегал личных местоимений, не терпел пафоса и «красивостей». Так же прост и скромен был в быту. Из множества правительственных наград на лацкане пиджака чаще всего, даже на 9 Мая, носил только орден Великой Отечественной войны и всегда говорил: «Я из последнего призыва, служил всего ничего». И как-то за скобками оставалась его работа в военные годы и шесть с половиной лет срочной службы. Ещё на профессиональные праздники журналистов, дни рождения газеты он с гордостью надевал редкую награду «Отличник печати».

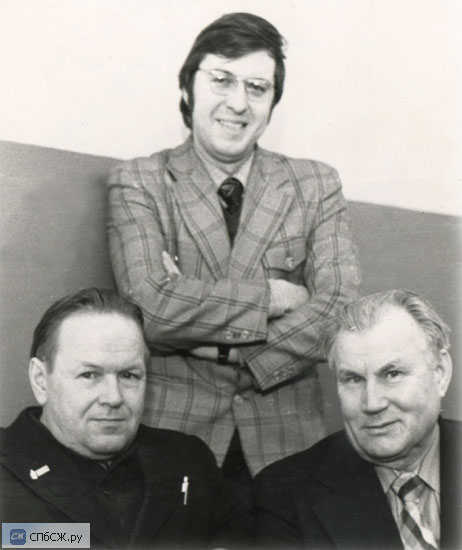

Мы познакомились в далёком уже 90-м году, когда я, руководитель молодёжного пресс-центра, впервые переступил порог редакции на Октябрьской набережной. Тогда в «Огнях» сложился уникальный коллектив: наряду с главным редактором Ю.А.Сяковым с газетой сотрудничали три бывших главных – Н.И.Антонов, М.И.Дементьев, С.В.Бундин. «Старики» держались кучкой, если даже им и не нравилось что-то в работе молодых (а факт, что не нравилось многое), никогда этого не показывали. Время было крайне политизированным, многие журналисты, в том числе и я, баллотировались в городской совет депутатов. Каково же было потрясение, когда, открыв газету, обнаружил в ней большую статью в свою поддержку. Оказалось, «старая гвардия» сговорилась помочь молодому и нахальному стать депутатом. Никого не ставя в известность, провели артподготовку (один позвонил на фабрику, где я раньше работал, другой – в горком комсомола, третий – собрал сведения о семье) и тройным залпом стрельнули агиткой. Такие вещи, очень характерные для людей старой закалки, конечно, не забываются. Кто был я – совсем зелёный, и кто они – уважаемые, значимые, известные всему Волховскому району?.. Такое дорогого стоит.

Но очень сблизились мы, безусловно, в последние годы, уже в «Провинции». Серафим Васильевич по праву считал себя членом нашего коллектива, искренне радовался успехам газеты, очень переживал, когда мы попадали в неприятные ситуации. И сейчас, через сорок дней после ухода нашего Друга и Учителя, нам категорически в это не верится. Кажется, вот-вот раздастся характерный стук его палочки и он, улыбчивый, как всегда, появится на пороге: «Ну, всем привет, поцелуемся что ли?»

Пусть одни говорят, что умерших забирает Вечность, пусть другие твердят – он ушёл в Никуда. Для нас Серафим Васильевич не уходил, он всегда рядом, пусть даже и в нашей памяти...

Игорь БОБРОВ

Материалы для Книги Памяти предоставлены редакцией газеты «Провинция. Северо-Запад»