Мы ее теряем

Пятый Культурный форум (Петербург, 1—3 декабря) протрубил тревогу: с исчезновением печатной прессы гибнет профессиональная художественная критика.

«Сокращается пространство высказывания»

Главная причина конфликтов между культурой и обществом — сужение информационного пространства, сказала театральный критик Ольга Егошина (Москва) на V Культурном форуме, который прошел в Петербурге 1—3 декабря.

«Сейчас сокращается пространство высказывания: закрываются многие газеты, не звучат мнения профессиональных искусствоведов и арт-критиков. Большинство людей сейчас уходят в социальные сети именно потому, что у них нет профессиональной площадки для высказывания. Я думаю, что большинство конфликтов, которые сейчас происходят из-за недопонимания между искусством и обществом, происходят потому, что потеряна эта роль модератора, который выступал бы связующим мостом между авангардом и традиционными ценностями», — говорит Ольга Егошина.

«Идя в театр или на выставку, сейчас человек вряд ли обращается к экспертному мнению, а еще пять-семь лет назад это было обычно. Раньше на любой спектакль было до 15 откликов. Теперь если выходят один-два, это огромное счастье, — продолжает Ольга Егошина о публикациях в печатных СМИ. – Пресса перемещается из печатной в сферу Интернета. Мне кажется, закрытие газет очень противоречит требованиям сегодняшнего момента».

Записанное в блоге, в ЖЖ или ФБ – это, по мнению критика Егошиной, нередко спонтанная реакция. Напечатанное в газете – взвешенное мнение эксперта, за которое тот несет ответственность. Таким образом, профессиональная критика доступна только в печатных изданиях.

«Бойкие балетные журналисты»

Мнение Ольги Егошиной было высказано 1 декабря на дискуссии «Роль прессы как моста между властью и культурой», организованной ТАСС в Главном штабе Эрмитажа. В этот же день в Академии русского балета говорили о месте балетных журналов в эпоху Интернета. Здесь прошел круглый стол главных редакторов балетных журналов «Балетная критика в эпоху Интернета».

Обсуждали драматическую трансформацию, начавшуюся в конце прошлого века: «На смену критикам пришли бойкие балетные журналисты. А вскоре все это накрыло цунами Интернета с разнообразными сетевыми ресурсами, блогами, постами и хэштегами. Тем не менее большинство серьезных балетных журналов продолжает издаваться, причем и в электронных, и в бумажных версиях».

Лейтмотив всех дискуссий был: бумажные СМИ – профессиональны, поток Интернета – это хаос частных мнений, масскульт интересуется исключительно скандалами в среде «балетных». Но как выжить серьезной критике в этом новом информационном потоке?

Как выживаем-поживаем?

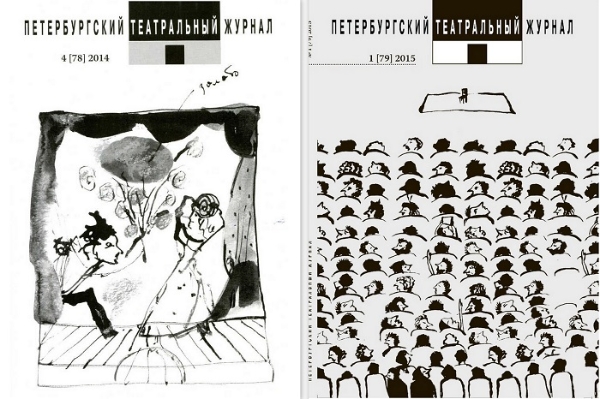

О том, нужна ли печатная театральная критика и как она выживает, мы спросили Марину Дмитревскую, главного редактора «Петербургского театрального журнала», профессора РГИСИ, арт-директора фестиваля «Пять вечеров» им. А. Володина.

В первую очередь Марина Дмитревская выразила сожаление, что руководители профильных театральных журналов не участвовали в культурном форуме:

«Удивительно, что речь шла о газетах, хотя главное печатное слово в театральной критике всегда было за профессиональными журналами. Удивительно также, что никого из главных редакторов журналов не пригласили, а по части профессиональной критики слово держала Ольга Егошина, ставшая недавно экспертом Минкультуры и являющаяся именно тем человеком, который считает существующую бумажную профессиональную прессу зоной стагнации. Доподлинно знаю, что, пользуясь именно экспертизой Егошиной, замминистра А. Журавский на коллегии Минкульта в июне (я присутствовала там) говорил о том, что театральная пресса должна уходить в Интернет, искать новые формы, существовать креативно и проектно, на конкурсной основе, журналы должны как бы соревноваться друг с другом за право получить финансирование…

Говорить так – это совершенно не понимать ни специфики существования периодических изданий, входящих в каталоги, ни разности «лиц» журналов «Театр» и «Сцена», «Вопросы театра» и «Современная драматургия». Лично мне замминистра, видимо, по итогам той же экспертизы Егошиной, предлагал (это было после коллегии) развивать именно блог, хотя блог ПТЖ с 2009 года работает в режиме ежедневной общероссийской театральной газеты – куда еще его развивать?.. Так что заслушивание на форуме именно Ольги Егошиной, да еще слушать ее в отсутствие главных редакторов театральных журналов, кажется мне крайне удивительным природным явлением… Когда в середине года Минкульт немотивированно лишил «Петербургский театральный журнал» субсидии в 1 200 000 (копейка по масштабам Министерства) и 800 (восемьсот!) деятелей театра всей России – от худруков крупнейших театров до актеров далеких регионом – обратились к премьер-министру Д.А. Медведеву, О.Ю. Голодец и В.Р. Мединскому с просьбой о поддержке «ПТЖ», в этом потрясающем по составу «подписантов» послании были десятки подписей коллег-критиков, но только не подпись критика-эксперта Минкульта Егошиной, которая теперь радеет за печатное слово. Рада, что она переменила позицию и уже не хочет «проходиться огнеметом» (ее выражение) по изданиям, существующим в традиционных форматах.

Дело совсем не в уровне «Фейсбука» и ЖЖ, дело в том, что на грани вымирания сейчас оказалась вся театральная пресса. Минкульт перестал помогать журналу «Театр» (ему помогают СТД и Фонд Прохорова), минимизировал помощь «Сцене» (и этот журнал уже не указывает на титуле помощь министерства). Еле сводит концы с концами «Современная драматургия».

Но прочтите подписи под приведенным выше письмом – и вы поймете, нужна ли театральная критика театру вообще и нужен ли ему в частности «Петербургский театральный журнал». Почему эти люди подписали письмо? Из хорошего отношения ко мне? Не думаю».

«Спектакли сохраняются благодаря статьям»

Театральная критика не только зеркало театрального процесса. Она отличается от всех других критик. Она, и только она фиксирует спектакль, его восприятие и дает историкам театра материал, формирует историю театра. Спектакли сохраняются только благодаря статьям. Не видео, не газетным оценкам, а именно благодаря текстам.

Существует феномен русской театральной критики, возникавшей под перьями исключительно и только великих писателей. Они были родоначальниками многих жанров. Н. Карамзин, П. Вяземский, В. Жуковский, А. Пушкин, П. Плетнев, Н. Гнедич и А. Шаховской… Русская театральная критика прославилась выдающимися литераторами — от А. Григорьева и А. Кугеля до В. Дорошевича и Л. Андреева. Есть все основания считать театральную критику частью отечественной словесности, определенным художественно-аналитическим ответвлением прозы. В этом смысле критика отличается как от театральной журналистики, призванной информировать читателя о неких театральных событиях и дать рейтинговую оценку явлению театра, так и от собственно театроведения, ее цель – и анализ художественного текста, и пластическое словесное воссоздание образа спектакля, способного в идеале вызвать у читателя эмоциональную реакцию.

«Возможна ли профессиональная критика в Интернете?»

Возможна ли критика в Интернете (я имею в виду не ФБ и ЖЖ, а редактируемые интернет-ресурсы, все остальное является художественной самодеятельностью)? В какой-то мере. Но Интернет – для информации, скорого письма, он заменяет газету, а не критику как литературу, способную передать спектакль через ритм, композицию, лексику и прочие составляющие художественного текста.

Кроме того, если завтра условный «ПТЖ» перестанет существовать и платить за хостинг – где, когда и как историк театра найдет рецензии, опубликованные только в нашем блоге? Конечно, возможен долгий путь поиска по архивам, через кэши, но еще неизвестно, что будет с ними через пятьдесят лет и не поразит ли этот носитель какой-нибудь мировой вирус… И уже сейчас в Сети не отыскать материалов тех изданий, которые перестали существовать.

«Историки театра умоляют сохранять все на бумажных носителях»

Интернет и бумага – совершенно разные формы и разные жанры. Блог «ПТЖ» – ежедневная общероссийская театральная газета. Быстро, кратко, информационно. Журнал дает абсолютно другой ракурс. Поставив спектакли в ряд в номере, мы видим процесс, общероссийскую картинку. Здесь возможны тематические блоки, разные мнения (мы всегда стараемся печатать разные точки зрения). Номера не похожи один на другой. Блог – точечное восприятие. Бумага – длительность.

Поэтому уже много лет «ПТЖ» совмещает работу в Интернете с бумажной версией журнала (она не совпадает по текстам с блогом, и только когда тираж продан, номер выкладывается в Сеть). Опыт убеждает: читатели в Интернете и читатели бумажной версии часто разные аудитории.

«В гримерках и на столах худруков»

«ПТЖ» активно читают в гримерках российских театров в перерыве между репетициями, он лежит на столах худруков и главных режиссеров. Страна не так компьютеризирована, как нам кажется. Часто в театре – один компьютер. В бухгалтерии.

Наш журнал уникален тем, что совмещает разные формы работы с читателем, и, по сути, только он является энциклопедией театральной жизни России последней четверти века. Услугами нашего сайта (в том числе архива бумажных номеров), его поисковиками пользуются 1 400 000 человек (согласно статистике Google). Это пока сайт есть. Но завтра, вполне вероятно, будет нечем заплатить за хостинг – и что? Все, привет!

«Мы в долгах как в шелках»

Как выживал «Петербургский театральный журнал» в 2016 году? Плохо выживал. В середине года, невзирая на указание президента о необходимости поддержки профильной театральной печати, Минкульт лишил нас ежегодной субсидии в 1 200 000 рублей. Понадобилось поднять всю Россию, чтобы вернуть эту небольшую (для Минкульта – копейка) сумму. Россию подняли не мы, а АТК – Ассоциация театральных критиков, которая была создана для поддержания профессии и ее принципов. Отвоеванные министерские деньги придут, к Новому году мы сумеем выплатить долги авторам и работникам за год, заплатить немалые налоги года, аренду… И все. Деньги кончатся. Мы в долгах как в шелках. Но все-таки в 2016-м мы выпустили четыре номера, выдержав обычную периодичность. Авторы и кредиторы год ждали. Тут – только поклониться. Причем количество авторов растет: ведь писать о театре профессионально почти уже некуда.

Комитет по печати Петербурга дал нам в 2016 году два гранта, но это были исключительно те суммы, которые направили на нашу поддержку депутаты прошлого созыва М. Резник, М. Шишкина и А. Мельникова. Из городского бюджета – ни копейки. Как будет в этом году – не знаю. Надеюсь.

Мы объявляли краудфандинг, собрали половину объявленной суммы и очень благодарны нашим читателям и коллегам, но сумма эта лишь поддержала сайт. Благодарны и театрам, которые помогают нам иногда рекламой – именно потому, что мы нужны. Но одалживаться у театров нельзя – теряешь независимость, а «ПТЖ» был и остается журналом свободных профессиональных мнений, старт-апом для молодых, неангажированных. Именно на такую репутацию издания ушла жизнь.

Следующий год не определен. Министерство пока не дает отчетливого ответа, гранты Комитета – всегда дело непонятное: дадут ли? Мы тихо сворачиваем деятельность, по крайней мере в каталоги заявили только два номера 2017 года, а не четыре. Министерская эпопея этого года, базирующаяся на деятельности нынешних экспертов, слишком сильно ударила по журналу. Мы сократили работников (зарплату с 1 МРОТа сокращать некуда, а мы получаем именно по столько), перспективы туманны. Сама редакция способна заработать (как и театр!) четверть необходимого годового бюджета. И зарабатывает.

В 2017 год, год 25-летия «Петербургского театрального журнала», мы входим, прикидывая, что и как сможем сохранить и сможем ли. Пытаемся не потерять организацию, редакционный подвал (а это аренда, коммуналка, около 1 миллиона рублей в год), сайт. Повышать цену на журнал мы не можем: наш читатель очень небогат…

Ищем выходы, просчитываем варианты. Пытаемся. Ничего не знаю наверняка», – заключила Марина Дмитревская.