«Ты мне спой, а я запл’ачу, я слезами заплач’у…»

Телефонный звонок: «Николай Николаевич? Хорошо, что я вас застал. Это Воронов говорит. Я всего на два дня приехал. Всего понапланировал, а сердце опять свои коррективы внесло… Я в «Европейской». До Лениздата – рукой подать, а дойти не могу. Заходите ко мне, я на втором этаже. Часика за два, думаю, управимся…»

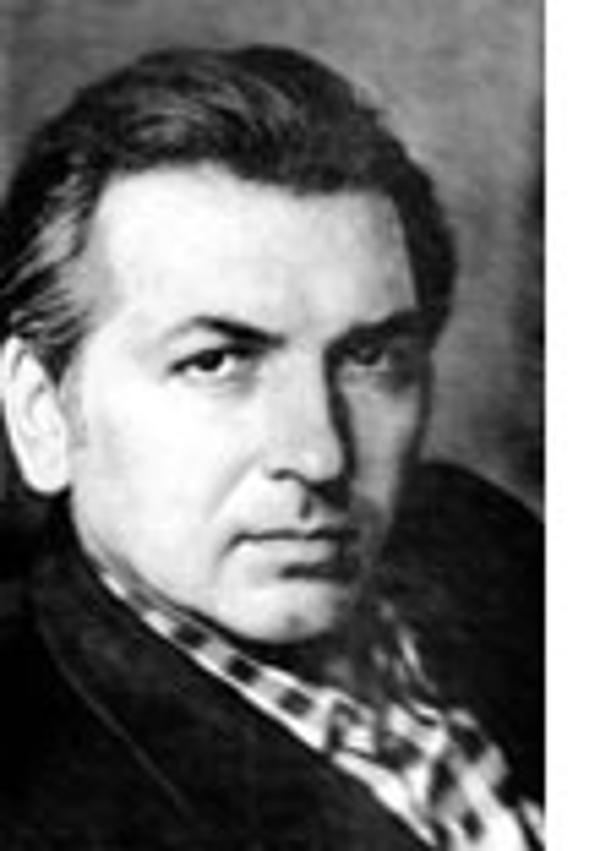

Наша первая встреча. С дивана с трудом приподнимается мой автор, подлинный классик блокадной темы в поэзии, блестящий выпускник нашего факультета (тогда еще отделения), журналист нелегкой судьбы Юрий Воронов.

Вспоминаю его фотографии. Ни на одной из них нет даже намека на улыбку. И все-таки на тех фотографиях, что открывали его первые сборники стихов и хранились у нас на факультете, он несравнимо бодрее и моложе. Декан журфака, профессор Бережной уже в новом здании на Первой линии Васильевского острова завел, условно говоря, «Уголок почетных ветеранов».

Юрий Петрович был снят в полный рост, с немецким фотоаппаратом, на каком-то холме в Берлине. В те годы собственный корреспондент «Правды» в ГДР был… нелегалом для высшего руководства СССР. Юрий Петрович горько шутил «меня друзья в Германию спрятали». За что же и от кого надо было его прятать? Оказывается, от третьего по рангу лица в тогдашней иерархии власти – Председателя Президиума Верховного Совета СССР – члена Политбюро ЦК КПСС Николая Викторовича Подгорного.

А случилось вот что: генеральный директор китобойной флотилии «Слава» (в 50-ые – начале 60-х годов о нем подхалимы и несведущие журналисты писали с таким же восторгом, как когда-то их отцы – о полярниках 30-х годов) некий Соляник явился «героем» очерка, проблемного, хлесткого, как фельетон, горького и гневного. Очерк этот главный редактор «Комсомольской правды», недавний редактор нашей ленинградской «Смены», а еще раньше – первый секретарь Василеостровского райкома ВЛКСМ Воронов рискнул опубликовать. Это была бомба, взорвавшая общественное мнение страны. Ведь Соляник был героем соцтруда, членом ЦК, а, кроме того, личным другом того самого Подгорного.

Представители старшего и среднего поколений журналистов тот очерк помнят. Вот лишь одна вопиющая деталь: по прибытии в Одессу, под грохот оркестров, с одного борта чинно сходят навстречу фоторепортерам и букетам цветов «отважные» китобои, а с другого борта отгружают труп замученного Соляником матроса…

Экземпляр «Комсомолки» мгновенно лег на стол Подгорного, и вскоре Юрия Петровича переводят из редакторов «Комсомолки» в ответственные секретари «Правды». Таким образом Юрия Петровича «спрятали» в первый раз. Но надо же беде случиться – некому было встречать партийно-правительственную делегацию одной из соцстран. Пришлось ехать Воронову, которого и увидел встречавший делегацию Подгорный. Как рассказывают, стоял не просто крик, а буквально рев!.. Пришлось Юрию Петровичу уехать из страны.

…И вот в Берлине объявляется новый собкор без знания немецкого языка, и без… имени, просто «Наш собкор в ГДР».

«Ну, что сказать, – рассказывал мне Юрий Петрович, – даже не знаю… Кто я там был? И не турист, и не почетный гость, и даже не спецкор! Вот, разве что в Голландии я через переводчика спросил, как же они, голландцы, отапливались зимами, когда немцы старались их лишить и топлива? Так мне ответили: очень просто – все деревья в больших и малых городах в печки пошли! Я им сказал с гордостью: я – ленинградец, блокадник. Жил подростком в центре Ленинграда. Так мы ни одного дерева не спилили! Да, на окраинах было немало еще дореволюционных деревянных домов. Вот они на топливо шли. Но деревья? Да еще в Летнем саду, например? Никогда!

В ту же встречу он подарил мне большую долгоиграющую пластинку «Возвращение. Стихи и песни». Поэт Юрий Воронов. Композитор Леонид Назаров. Исполнители: Герман Орлов, Нина Ургант, Дима Троицкий,.. а дальше – долгое перечисление ансамблей, инструменталистов… Отличная пластинка во всех отношениях! Но более всего я дорожу автографом: «Николаю Сотникову – сердечно. Ю.Воронов. I/X. 92». Подарил и сказал: «Обратите особое внимание на песню (я ее больше всех люблю!») «Между Каннами и Ниццей». Послушайте, и вы все поймете. Вот ради этого стоило отправляться в такую даль!»

Между Каннами и Ниццей

в ресторане путевом

пела русская певица

о березе под окном…

Скромный ресторанчик, случайный посетитель, эмигрант из России и вот эти его слова: «Ты мне спой, а я запла'чу. Я слезами заплачу'!»

Россия, Ленинград, стихи всегда были с ним, неотступно. «Из прозы своей ценю блокадный дневник. А вот стихи – другое дело! Смотрите!…» И вынул из портфеля старенькую, довоенную еще ученическую тетрадку: «Это моя первая поэтическая летопись блокады!»

Утверждаю, что после Николая Тихонова и Ольги Берггольц блокадная лирика Юрия Воронова – самая высшая ступень этой святой для нас темы!

Юрий Петрович очень гордился высокой оценкой своих блокадных стихов Николаем Тихоновым и Расулом Гамзатовым.

…Шли годы, ушел с политической арены, абсолютно бесславно, Подгорный. Исчез Соляник. Наступали новые времена. Прятать Воронова было уже не надо, и он вернулся в Москву. Был штатным секретарем Правления Союза писателей СССР, главным редактором «Знамени», главным редактором «Литературной газеты». Но здоровья уже не стало. Радовался он только редким приездам в Ленинград: «И станет светло и легко мне, как тополю после дождя», грезил сиренью на Марсовом поле. Я его спрашивал: «Но ведь и в Москве есть сирень?!» Юрий Петрович печально улыбался: «Но ведь и в других городах есть белые ночи, но разве это ТЕ белые ночи?!»

Появляясь в другие свои приезды на пятом этаже Лениздата, как правило по вечерам, он неизменно спрашивал меня, не устал ли я, успел ли перекусить и тут же командовал: «Заваривайте чай! Есть сыр и вкусный пряник!» Я любил с ним беседовать в эти часы.

«Скучаю! А решиться переехать не могу! Хотя и чувствую, что надо, надо возвращаться!..» О студенческих, факультетских годах вспоминал и однокурсников своих видеть хотел всегда. «Вот что, я пойду в «Ленправду», к своим».

К величайшему сожалению, должен признаться, что я был один, кто провожал Воронова в последний раз из города его детства, его блокады, его судьбы в Москву и – навсегда.

В тот поздний вечер, перед отъездом, Юрий Петрович как-то был особенно удручен, не находил себе места. Все ходил по нашей, довольно большой редакционной комнате из угла в угол и вдруг остановился и произнес: «Сбой дает! Лучший прибор называется!» Затем снял пиджак, расстегнул рубашку и показал мне прибинтованный странный приборчик, диаметром с маленькую чашку и толщиной пальца в два. «Это очень дорогой прибор. Дается строго по списку. Работает так: почувствует сбой, включается! Называется очень поэтично – стимулятор сердца!» – с трудом улыбнулся, не только печально, но и как-то обреченно Юрий Петрович.

…Вот представляю себе его еще студентом отделения журналистики филфака ЛГУ и уже первым секретарем Василеостровского райкома ВЛКСМ (случай редчайший!: студент университета руководил комсомольской организацией всего района, в том числе и университетской!) …Вижу его в кресле редактора «Смены», потом – в кресле главного редактора «Комсомолки», и не могу забыть одну замечательную фотографию (куда она подевалась?), хранившуюся в стенах нашего факультета: студенты конца 40-х годов в переулочке между зданиями филфака толпятся около длинного остромордого автобуса, собираются ехать на какую-то очередную картошку. А среди них – Михаил Гуренков, Алексей Гребенщиков и Юрий Воронов в кепке. Почему-то кепка эта вороновская мне особенно запомнилась. Молодые ребята – недавние фронтовики, блокадные дети… Истинный портрет эпохи.